Der nachfolgende Beitrag stammt von Franz Woenig, nach de.metapedia.org, als Lehrer und Schriftsteller vor allem in Lokalzeitungen in und um Leipzig unterwegs. Er wurde am 28. Februar 1851 in Breitenhagen bei Barby an der Elbe geboren und ist am 16. Februar 1899 in Leipzig verstorben.

Auf der Stammburg der Wettiner

»Dort ſind ſchon die Schachtberge, und drüben ſehen Sie den Schweizerling.

Auf ſeine bewaldete Höhe wandert das junge Volk Wettins an Sonn- und Feſt-

tagen gern hinauf; denn es iſt gar ſchön da droben. Wenn wir die beiden Wind-

mühlen im Rücken haben, ſehen wir Wettin drunten im Thale.«

So berichtete der biedere Wettiner Ackerbürger, indem er angeſichts der

beiden Windmühlen ſtehen blieb und ſeinen langſchößigen Sonntagsrock wieder

anzog. Seine kugelrunde, geſprächige Ehehälfte, mit der er von einer kleinen Reiſe

zurückkehrte, klappte hierauf den Regenſchirm zuſammen, den ſie in Ermangelung

eines Sonnenſchirms als Schutz gegen die brennenden Strahlen der Frühlings-

ſonne aufgeſpannt hatte. Der Tag war heiß, und die Luft war ſtill.

Der holperige Feldweg, auf dem wir ein und eine halbe Stunde lang von

der Station Nauendorf an durch unabſehbare Feldpläne rüſtig vorwärts geſchritten

waren, wurde allmählich ſteinig, und hier und dort traten bereits die breiten

verwetterten Schichten des rötlichen Porphyrs zu Tage.

»Unſer Städtchen iſt ſteinreich und doch arm,« ſagte mein Begleiter, als er

fah, daß ich einige Porphyrſtücke aufhob und ſie prüfend betrachtete. »Freilich,«

fuhr er fort, »müſſen wir dem Himmel auch für dieſen Reichtum danken; denn

außer in den Schächten und Cichoriendarren und auf den Schiffen des Saal-

stromes ſind viele Menſchen in den Steinbrüchen beſchäftigt und haben da ihr

kümmerliches Brot. Doch wir ſind dem Ziele nahe, – da drunten liegt Wettin!«

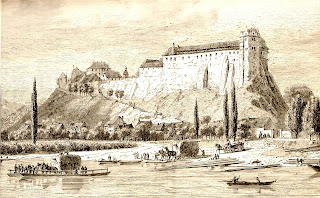

Mit einem Schlage hatte ſich die Scenerie verändert. Von der Höhe eines

Bergkammes blickte ich hinunter in das Thal. Meine Blicke ſchweiften über die

altersgrauen Ziegeldächer des kleinen Bergſtädtchens hin, deſſen Häuschen dicht

gedrängt wie Schwalbenneſter jenſeits am Berghange klebten und ſich bis auf den

Rücken desſelben hinaufzogen. Eins wie das andere gebaut, harmonierten ſie

prächtig mit dem Felsgeſtein, auf dem ſie ſtanden. Nur einige hoben ſich durch

lebhaftern Anſtrich aus dem Häuſermeer heraus, das die Türme der Kirche, des

Rathauſes und der Burg überragten. Der Tag war ſtill und heiter und bot

eine weite Fernſicht. Hier und dort glänzte das rötliche Geſtein der ſchroffen

Felswände. Drüben im Blauen ſangen die Lerchen. Drunten zur Linken blinkte

und blitzte das ſilberne, vielfach gewundene Band des Saalſtromes, der aus ſeinen

Ufern getreten war und das Wieſengelände überſchwemmt hatte. Und nun leuchtete

und flimmerte es in dem wäſſerigen Grün der Auen und zwiſchen den knoſpenden

Bäumen und Büſchen kleiner Strominſelchen, als habe die Sonne einen Demant-

regen über ſie ausgeſchüttet.

So, wie es da vor mir lag, und nicht anders hatte ich mir das alte Berg-

ſtädtchen Wettin gedacht: im Äußern unberührt vom Strome der Neuzeit, ein

Denkmal ferner ſchöner Vergangenheit, ein würdiger Zeuge deutſchen Fürſtenruhms

und deutſcher Fürſtengröße! Und voll Freude und Stolz hing mein Blick an den

hohen Mauern und an den Turmzinnen der alten Burg, die ſich im Süden auf

einer ſcharf vorgeſtreckten Felszunge trotzig und kühn erhebt und die Dächer der

Stadt weit überragt. Dieſer ehrwürdige, ſchlichte, feſte Bau, der mit dem Fels

verwachſen ſcheint, der den Stürmen und Wettern faſt eines Jahrtauſends getrotzt

hat, iſt das ſchönſte Symbol des edlen ruhmreichen Fürſtenhauſes der Wettiner.

Nicht der romantiſche Hauch der Sage umwebt die alten Mauern — unſer Volk

weiß nichts Wunderſames von dieſer Burg zu ſingen und zu ſagen —, wohl aber

der Geiſt hoher, tapferer und großherziger Ahnen und der Geiſt einer glorreichen

achthundertjährigen Vergangenheit! Sie ſchützen die Wiege unſeres teueren

Herrſchergeſchlechtes und werden auch das Haus Wettin auf ſtolzer, ſonniger Höhe

erhalten, wenn Bau und Fels längſt in Trümmer geſunken ſind! . . .

»Schade um unſere ſchöne alte Burg,« plauderte mein Reiſegefährte, als

wir auf ſteilem, ſchmalem Pfade abwärts ſtiegen und durch die engen, gewundenen

Gäßchen des Städtchens dem alten Rathauſe zuwanderten. »Wir Wettiner wiſſen

wohl, welche Bedeutung ſie hat,« fuhr er fort, »und wir würden uns freuen,

wenn unſer junger Kaiſer die Burg Ihrem König Albert ſchenkte. Die Schaf-

herden, welche in den Räumen kampieren, könnte man wohl noch auf dem Amts-

hofe unterbringen und auch die Kornböden dorthin verlegen; die Bierbrauerei,

ſeither in dem Flügel nach der Stadtſeite zu gelegen, hat man ſo wie ſo ſeit Neu-

jahr eingeſtellt. Arme alte Invaliden müßten da hinein, die einſt mit Gott für

König und Vaterland ihr Blut und ihre Geſundheit gelaſſen haben; dann würde

die Burg ihren Zweck erfüllen.« Ich konnte ihm aus vollem Herzen beiſtimmen.

Im kühlen Rathauskeller zur Seite des kleinen abſchüſſigen Marktplatzes er-

holte ich mich nach der ermüdenden Fußwanderung und forſchte bei Wirt und

Gäſten nach der Geſchichte der Burg und Stadt Wettin. Die Leutchen wußten

mir ſehr wenig zu erzählen. Das chroniſtiſche Material iſt bei dem großen

Brande im Jahre 1666 verloren gegangen und das Rathaus von Grund auf neu

gebaut worden.

Nach einigen alten Chroniſten iſt der römiſche Feldherr Claudius Drufus

Nero als Gründer anzuſehen, der auf ſeinen Heereszügen in den Jahren l2–9

v. Chr. in Germanien bis in die Saalgegend gekommen und außer einem feſten

Kaſtell, der jetzigen Burg Wettin, auch auf dem Lauterberge (Petersberg bei Halle)

einen Tempel zu Ehren des Mars und der Bellona errichtet haben ſoll. Ähn-

lichkeiten des Namens haben andere verleitet, den Herzog Wittekind als Ahnherrn

des Hauſes Wettin und Erbauer des alten Stammſitzes zu nennen; doch iſt

längſt ſicher nachgewieſen, daß die Beſitztümer dieſes Geſchlechts in Weſtfalen

lagen, und daß die Wettiner aus Nordſchwaben ſtammen.

|

| Burg Wettin |

Und wird auch der Urſprung der Burg in Dunkel gehüllt bleiben: das alte

Bauwerk redet lauter als alle Chroniken und verweiſt uns in die erſten Jahr-

hunderte unſerer Zeitrechnung.

Wettin (Wittin) iſt ein wendiſches oder ſlaviſches Wort. In den älteſten Chro-

niken wird die Stadt Vidin genannt und bereits im Jahre 960 n. Chr. als civitas

(Stadt), im pago (Diſtrikt) Nuzini oder Buzini gelegen, aufgeſührt. Aus dieſem

Gau ſchenkte Kaiſer Otto I. der Kirche zu Magdeburg den Zehnten der Einkünfte.

In alter Zeit hatte die Grafſchaft Wettin einen bedeutenden Umfang. Außer

dem eigentlichen Burglehn gehörte der Petersberg mit allen ſeinen Gütern, das

Schloß Kroſigk, Löbejün mit ſeinen Dörfern und vielleicht auch die Stadt Halle

zu dieſem Diſtrikt. Die ſtark befeſtigte Burg Wettin galt als eins der beſten und

ſicherſten Bollwerke, die man im Elb- und Saalgau errichtet hatte, um dem energiſchen

Vordringen der kriegeriſchen, Ackerbau treibenden Sorben-Wenden Einhalt zu ge-

bieten. Das Wappen der Grafen zu Wettin zeigte einen roten Löwen in ſilbernem

Felde. Auf dem Wappenhelme ſtieg aus ſilbernem Grund ein roter Adler mit

ſchwarzen Flügeln auf. Die Flügel waren mit goldenen Herzchen oder kleinen

Kleeblättern beſetzt.

Der erſte bekannte Graf von Wettin iſt Dietrich I., der den Kaiſer Otto II. auf

ſeinem Zuge nach Italien begleitete und 982 bei Baſentello fiel. Von ſeinen Söhnen

erbte Dedi I. Wettin und Friedrich die Grafſchaft Eilenburg. Friedrich ſtarb 1017

kinderlos, und nun vereinigte Dedis Sohn, Dietrich II., der 1009 ſeinem Vater

gefolgt war, Eilenburg wieder mit Wettin. Dietrich II. ſtarb 1034 und hinter-

ließ ſechs Söhne, von denen Thimo, 1090 Markgraf von Meißen, ſich zuerſt nach

ſeiner Burg Graf von Wettin nannte. Als ſein Sohn und Nachfolger Dedi III.

1124 auf ſeiner Heimfahrt aus dem gelobten Lande ſtarb, fiel Wettin an ſeinen

Bruder, den Markgrafen Konrad den Großen von Meißen, und iſt danach längere

Zeit der Mark Meißen als erblicher Beſitz verblieben.

1288 kamen Wettin und Salzmünde durch Schenkung zum Erzſtift Magde-

burg, und ſo ging dieſer ſchöne Beſitz dem ſächſiſchen Fürſtenhauſe ſür immer ver-

loren. Gegenwärtig iſt das ehemalige Burgamt eine königlich preußiſche Domäne.

Der Prinz Louis Ferdinand von Preußen, welcher am 10. Oktober 1806

in dem unglücklichen Gefecht bei Saalfeld fiel, weilte am Anfange dieſes Jahr-

hunderts oft und gern auf der alten Burg. Von ſeinem leutſeligen Weſen und

ſeinen luſtigen Streichen wiſſen die lieben Wettiner noch heute zu erzählen.

Als ich in den Nachmittagsſtunden die Burg beſuchte, führte mich der In-

ſpektor des Amtsgutes auch in ein leeres Zimmer. Den einzigen Schmuck des-

ſelben bildeten zwei Niſchen, deren Bogen einfacher Rokoko-Ornamentenſchmuck

zierte. Von den Fenſtern des kleinen Gemachs aus, das ſich im linken Burg-

flügel befindet, genoß ich eine herrliche Ausſicht auf die alte Stadt. Dies Prinzen-

zimmer iſt wohl noch der einzige bewohnbare Raum in der Burg; denn außer der

Wohnung des Aufſehers und dem Betſaale für die kleine reformierte Gemeinde des

Städtchens dienen alle übrigen landwirtſchaftlichen Zwecken.

Von ſchönen Aufgängen, Galerien, Eiſengeländern mit phantaſtiſcher Orna-

mentik und glänzenden Meſſingknäufen, geräumigen Hallen mit Kreuzbögen und

Säulen iſt auf der Burg nichts mehr zu finden. Die dicken Mauern ſind abge-

tragen, und von dem runden, ſtumpfen Turm inmitten des Hofes iſt die Grund-

mauer nur noch im Steinpflaſter bezeichnet. Der Turm von den Burgleuten »die

letzte Retirade« genannt, weil man ihn bei harten Kämpfen als letzten Zufluchts-

ort benutzte, iſt bereits 1697 beſeitigt worden. Die Wallgräben ſind in Gärten

umgewandelt, und durch die frühere Ausfallspforte tritt man jetzt auf eine Terraſſe,

welche eine ſchöne Ausſicht gewährt. Iſt auch der Geſamtcharakter des alten Bau-

werkes erhalten geblieben, ſo hat es doch im einzelnen mancherlei Veränderungen

erfahren. So z. B. ſind die Rokokoverzierungen an den Giebeln des Turmes

neueren Datums, die Sandſteinzieraten ſind verſchwundem und das Dach hatte

früher jedenfalls eine bedeutendere Höhe als jetzt. Der Ritterſaal, gegenwärtig

durch einen Boden in zwei Geſchoſſe geteilt, dient zur Aufnahme von Ackergerät und

beherbergt den Segen der Felder: große Lager von Weizen und Kartoffeln. Die

Wandgemälde des Saales hat man in frommer Einfalt mit Kalk übertüncht. Hier

und dort treten noch Überreſte von Kriegs- und Jagdſcenen hervor. Drunten im

Burgverließ, wo an der Wand als Symbol ſeiner Beſtimmung eine Hand mit

einer Keule und ein Kopf in Stein eingehauen ſichtbar ſind, breitet man Schafwolle

zum Trocknen aus, und im oberen Gemach des Turmes, in dem einſt der Burg-

wart hauſte, niſten ſriedlich die Tauben.

Lange ſtand ich droben im Turmzimmer an dem geöffneten Fenſter und

weidete Herz und Sinn an den tauſend Schönheiten der reizenden Landſchaft, die

ſich vor meinen Blicken auſthat. Drunten im blinkenden Fluſſe ſpiegelten ſich die

braunen Dächer und grauen Mauern langer Häuſerzeilen, und darüber hin fiel

das Bild der hohen, ſteilen Porphyrfelſen. Tiefgehende Kähne und Holzflöße

glitten ſtill ſtromabwärts. In dem braun und grün ſchimmernden Baumgezweig

des Inſelwäldchens, der Burg gegenüber, hatten ſich Schwärme von Raben und

Krähen niedergelaſſen und flickten eifrig an den zahlreichen Reiſigneſtern. Ihr

Gekrächze und Geſchrei übertönte das Klirren der Stromkette, an der die Fähre

von einem Ufer an das andere ſchwebte. Jenſeits des Fluſſes verlor ſich der

Blick in einem fruchtbaren Hügellande mit braunen Ackerplänen und ſaftig grünen

Saalfeldern.

Ein mit Akazienbäumen bepflanzter Weg führt von einer ſchmalen Mauer-

pforte aus an dem Burgberg entlang in das Saalthal hinab. Das geklüftete

Gestein des Burgfelſens hatte ſich bereits mit Frühlingsgrün bekleidet. Das un-

durchdringliche Rutengewirr des Teufelszwirns – in uralter Zeit wohl als Schutz-

wehr angepflanzt — wetteiferte mit Hopfengerank und knorrigen Fliederſträuchern.

Hier und da hatte auch der Epheu mit ſeinem dichten Netze die Mauer überſponnen.

Eins der kleinen Fenſter, die droben in der dicken Burgmauer in geringen Zwiſchen-

räumen angebracht ſind, war geöffnet. Auf dem Geſims prangte ein Flor blühender

Topfgewächſe, und das Fenſter war innen von weißen Gardinen umrahmt.

Mir kam der Wunſch meines biederen Reiſegefährten wieder in den Sinn

und ich ſah im Geiſte droben auf der Turmzinne das deutſche und ſächſiſche Banner

wehen ... all die kleinen, dunklen Fenſter des Burgflügels waren durch Gar-

dinenſchmuck freundlich erhellt, und über einen niedlichen Wald von Geranium und

Myrte ſchauten mit zufriedenen Blicken deutſche Invaliden in das Saalthal her-

nieder.

Franz Woenig.